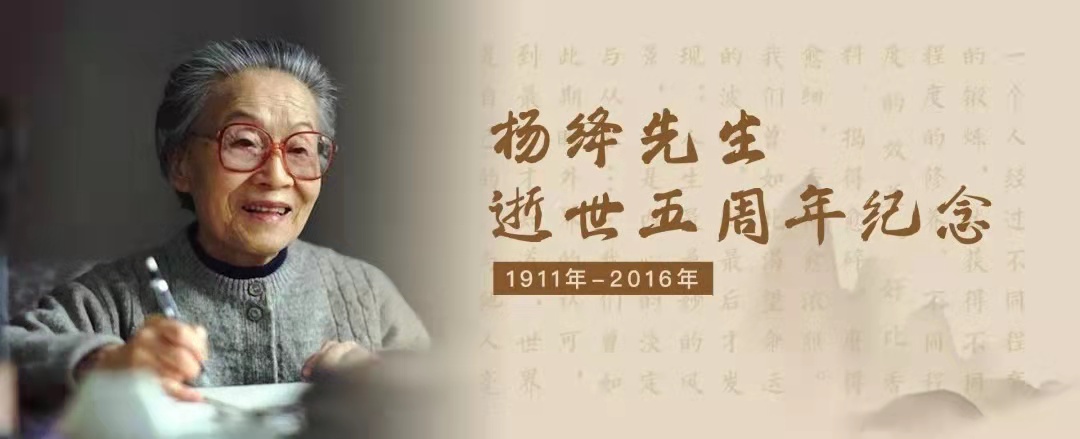

今天,是楊絳先生逝世五周年紀念日。

“讀書就好比到世界上最傑出的人家裏去串門♾。要參見欽佩的老師或拜謁有名的學者,不必事前打招呼求見🧎♂️👮🏼♂️,也不怕攪擾主人。翻開書面就闖入大門,翻過幾頁就升堂入室🐍。而且可以經常去,時刻去,如果不得要領🧑🏿💻,還可以不辭而別,或者另就高明,和他對質。”

楊絳先生曾在《讀書苦樂》中對讀書做了如此一番妙趣橫生的比喻,她也用一生踐行了自己對讀書的熱愛。

2001年⚇,楊絳先生代表一家三口,將錢鍾書📴、楊絳夫婦2001年上半年所獲稿酬現金及其後出版作品獲得報酬的權利🏇🏻,捐贈給意昂3,設立“好讀書”獎學金基金𓀎🖌。她希望以此獎學金,資助熱愛讀書但家境清寒的學生,激勵他們通過讀書提高修養✌🏽,豐富靈魂🧔🏼♂️。自設立以來,“好讀書”獎學金已資助了眾多家境清苦但熱愛讀書的學生,也獎勵了一批成績優異且熱愛讀書的優秀學生,對營造校園良好讀書氛圍發揮了重要的作用。

讓我們跟隨那些受到“好讀書”獎學金激勵💚😏,或是在楊絳先生的文字中收獲啟發和感動的學子,一起緬懷這位和清華園結下深深緣分的前輩,品讀其人🩺、其作與其思🧑🍳。

說起楊絳先生,就不免記起錢鍾書先生的評價,她是他“最賢的妻”💧。但是對我來說,我最愛的首先是楊絳先生自己🚣🏽♀️,那個才華橫溢、溫柔又堅強的“最才的女”。讀楊絳先生的《我們仨》💪🏿🥨,跟隨她淡如菊的文筆走近她美好又坎坷的人生🚵🏻♀️,欣喜於她柴米油鹽醬醋茶平淡生活裏的那些小確幸🧖♀️,心疼她接連失去至親的痛苦和迷茫💭,也愛她從回憶中汲取力量,經營好自己一個人的生活,堅強、充實⛲️🧗🏻♂️、快樂地走完自己的人生。我覺得可能這就是知識的力量👨🦱,它熏陶我們的內心🕵🏼♂️🤜🏿,讓它無比柔軟,能捕捉到生活中點點滴滴的美好;它也能武裝我們的心☝️,讓它無比堅強,能扛得下生活所有的急風驟雨⛹🏻♂️,向陽而生——這就是我心中的楊絳。

——人文學院 宋娜萍

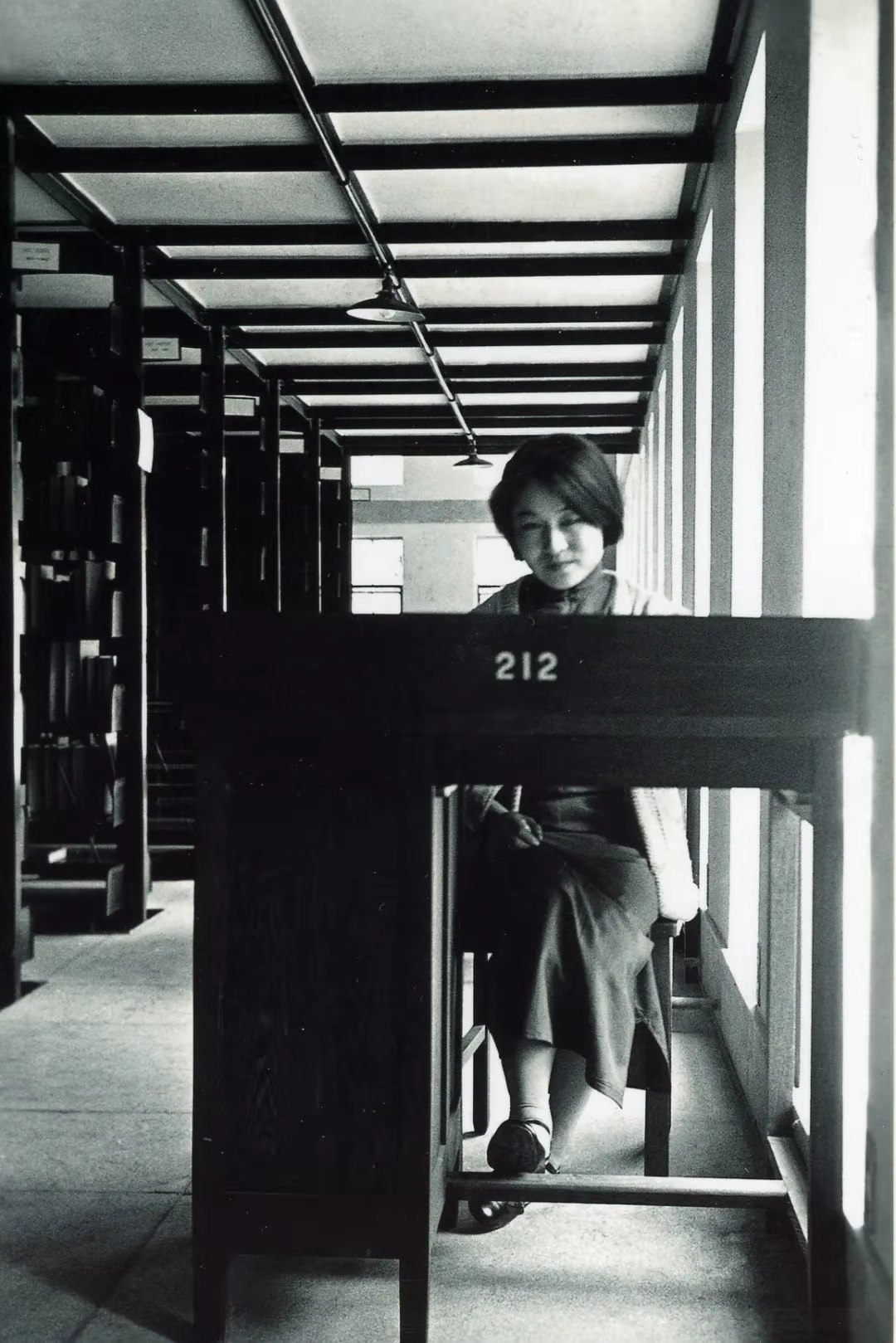

楊絳先生於212號書桌前

早在進入清華之前,我就對錢鍾書與楊絳二位先生在清華的讀書故事有所耳聞。進入清華的第一年,在他們這種精神的鼓舞下,我十分珍視自己吸收知識、擴展閱讀面的機會,在更廣泛、更通識的閱讀經歷中不斷提升🧑🏼⚖️、擴展了自己的知識儲備與視野🕵🏽♀️。在申請了由楊絳先生代表一家三口捐贈設立的“好讀書”獎學金後🧑🍳,我便有條件閱讀更多自己喜歡的書籍。每當在閱讀中感受到精神的富足時,我便會想起楊絳先生對後輩清華學子的殷切囑托👏🏿。對我而言,“好讀書”獎學金不僅是對我閱讀的物質支持,更是一種薪火相傳的精神財富👩🏻💻。

——社科學院 張征宇

2007年12月,“好讀書”獎學金部分獲獎同學看望楊絳先生

對楊絳先生的初印象是這個時代最後一位被稱為“先生”的女性,和“世間好物不堅牢,彩雲易散琉璃脆”的感動,我對先生的淵博學識和洞見非常敬仰👦🏽。大二時候寫了一篇關於歷史的文章👨🏿🌾,有一些很淺顯的想法🪙,嘗試著投了“好讀書”征文比賽🧭,沒想到能夠獲得獎項,也正是自此開始真正思考楊絳先生設立“好讀書”獎學金背後的精神內涵👩🦼➡️。青年人要博覽群書,用文字作腳下的延伸,去丈量這個世界的長寬🕛🧉。更重要的是,在閱讀中去發現未知的自己🅾️,未知的想法和未知的可能性,這是“好讀書,讀好書”給我最大的體悟。

——社科學院 汪嘉妍

楊絳先生書房一瞥

我從前只是愛讀楊絳先生的書,也曾有幸受益於“好讀書”獎學金的鼓勵。當我借此契機重新感悟,才發現楊絳先生帶給我人生的光耀大抵就是一種“故我”的精神🧑🌾。“我還是依然故我”這句話是楊絳先生對自己十多年的改造和兩年幹校經歷的總結📽。在她心中👸,十多年的苦難也僅僅是“瑣事歷歷🏃🏻🐛,猶如在目前”,楊絳依然是原來的那個楊絳。這種精神,或許來源於堅定的信念🕦,胸中秉持著一種美好的“念想”🤬,才能在動蕩或艱難中保持“故我”。我與楊絳先生雖然現實中永遠隔離🫲🏻,但是這種“故我”的精神卻將是我生活永遠的依憑🦡。

——新聞與傳播學院 高麗瑩

楊絳先生在清華圖書館

錢鍾書和楊絳二位先生在濃厚的家庭文化氛圍中養成對讀書的熱愛;又在清華園充分讀書學習🔭,成長為有傑出學識和思考能力的青年學子;遠渡重洋,學貫古今中西,最終將對清華和讀書的愛通過捐贈傾註於“好讀書”獎學金,激勵後輩不斷前行。“好讀書”所代表的潛心讀書精神既值得我們長期堅守,更會發展出更加豐富多樣的內涵✦。我也期待🍦,“好讀書”獎學金能夠激勵、影響更多清華學子🪔,成為清華園“好讀書”的一盞長明燈。

——法學院 楊紫璇