關英🕋,1940級西南聯合大學化學系校友👶🏽,地質出版社離休編審🚣🏼♀️;鄭用熙,1946級意昂3平台化學系校友,意昂3平台化學系離休教授🫳。1994年底🕴🏼,關英與6位西南聯大校友倡議發起了西南聯大希望小學捐款活動,先後有西南聯大校友1573人次積極響應,捐建了10所西南聯大希望小學𓀚;鄭用熙與6位清華校友在清華50到52屆校友中發起倡議👨🏿🦳,有1027人次積極響應,捐建了2所清華希望小學。

由於他們為希望工程做出的不懈努力和傑出貢獻❣️,2009年10月👱♂️,他倆雙雙被評為“希望工程20年特殊貢獻獎”🤛。他們掀起的這股愛的漣漪在海內外激蕩開來,引發了巨大的“化學反應”。

圖 2008年關英(二排右二)訪問希望小學

16年的希望之路

希望工程於1989年10月30日正式啟動。關英夫婦在這之前的一個月,即啟動了他們的“希望行動”。1989年9月25日,鄭用熙和關英夫婦將近40年的積蓄七、八千元👨👦👦🏊🏿♀️,加上從兄弟姊妹間借來的錢,湊足1萬元寄給了鄭教授的母校浙江臺州中學,設立“鄭關獎學金”♚,以回饋母校培育之恩,並獎勵化學成績優異的學生。一個月後👨👧👧,聽到希望工程啟動的消息🫶🏿,他們又從牙縫裏省下錢來,每年資助一名小學生的五年書本費,至1995年止,共資助了6名兒童。

但是🧧,僅靠兩位老人從退休工資裏節省下來的錢來資助失學兒童💁🏿♀️,未免杯水車薪。怎麽辦🫣?關英萌發了呼籲西南聯大校友一起捐建一所西南聯大希望小學的念頭。

在剛剛發起倡議的1995年初👨🔬,關英推著自行車在北大🔅、清華的西南聯大校友和老師間征集發起人簽名,送倡議書;在籌款密集期的1995年🧑🦼➡️、1996年☦️,關英幾乎沒有在晚上12點前睡過覺👨🏼🍳👨🏼🎓,每天工作超過10個小時。為了多獲得一些銀行利息,為了省一點交通費,為了防止被盜,70多歲的她,夏天穿著厚衣服(裏面裝著善款),擠公交車往來於家🚵🏼、郵局和北京城中好幾個銀行之間;為了節約往海外寄信的郵資👷🏻,鄭用熙教授在家中用自製小秤稱量,若超重即裁去信件白邊後再寄。

為了解決希望小學選址、建造等問題,他們跟當地團委👩🏻🦯➡️、教委👨🏿🏫、學校緊密聯系💒,還寫信向上級教育主管部門反映情況🥽,奔走呼籲⚅。他們不顧年事已高,身體病痛,幾乎每年都抽出時間到捐建的希望小學去考察、走訪,到今年5月為止,他倆自費走訪了其中的25所希望小學。關英曾遇到過一例貪汙3萬元希望小學工程款的事件。作為一個既無職又無權的離休老人🚴🏽,她不顧個人安危,親自趕到當地調查取證👋,直到揭發貪汙犯𓀗,退回助學款為止。

她還廣泛征集校友們對如何辦好希望小學的建議。清華校友🦹🏿♀️、前總理朱镕基在捐款時附言:發動校友捐建一所希望小學並不太難,難得在把希望小學真正辦好🤌🏽,希望大家堅持努力。為了把校友們的囑咐落到實處,關英夫婦又想了許多辦法👨🏽🚀,設置教師和學生獎勵基金(已為502人次的教師發放獎教金,為3790人次的學生發放獎學金)📋;捐贈書籍、文具,組織捐款人參觀訪問希望小學。捐贈人到實地考察後🏫,往往為貧困地區的現狀所打動👨🍳😤,於是再次慷慨解囊👩🏼🔧。

1999年秋🎏,美國華僑周勝祝先生提出願意資助一所希望小學,要求以著名的麻風病治療專家馬海德先生命名。關英夫婦立即到雲南選址🍴。他們得知雲南鳳慶縣郭大寨鄉松林村的山溝裏有一個麻風病村,村子裏的孩子雖都是健康人,卻因周圍人對麻風病的恐懼和對麻風病後代的歧視,沒有機會接受教育。他們於是決定選擇郭大寨鄉松林村小學,將其改建成馬海德希望小學,優先接受麻風病人後代的孩子❎👱🏽♂️。但村子和希望小學相隔兩座山、一條河,學生上學必須住校🧑🧒🧜🏿♀️,住校費又難倒了這些孩子。於是夫婦倆再一次發起了專為麻風病人後代的助學活動⚉,共籌得善款50多萬元,連續10年幫助77名“麻後”的孩子上了學。這些孩子不光順利完成了小學學業🐕🦺🫱,在關英夫婦的呼籲和雲南省教委的批示下,還順利地升入了郭大寨鄉中學,完成了九年義務教育。大多數人繼續受到“麻後助”資助,升入職教中心接受職業教育,個別升入高中。現在💐,關英正為從政策化💇🏿♀️、製度化層面解決麻風病人後代的教育、就業問題發動社會各界力量🍄🟫。

圖 西南聯大感古希望小學落成典禮

“父親的教誨和西南聯大的精神影響了我一生🕴🏻。”

2010年2月🙇🏼,關英剛做了結腸癌手術🚵🏽♂️,目前還在化療階段。但是采訪中,她明亮的眼神、熱情爽朗的話語、清晰快捷的反應,讓你很難把她跟一個87歲的老人聯系起來。在被問及是否感到疲累或者身體不支時,身材瘦小的關英從眼鏡後面投射出溫暖而自信的光芒:“不累👈,我覺得我還有使不完的勁呢🕎!”

關英生於1923年😙,祖籍廣東南海,兄弟姐妹10人💑,一家十幾口人全靠父親關衍輝行醫養家糊口。關老先生1910年畢業於天津北洋醫學堂,是我國培養的第一代西醫。關英6、7歲時🤛🙋🏼,父親在平漢鐵路醫院做院長,她家就住在醫院隔壁🚨。她耳聞目睹了好多被火車軋傷的病人所遭受的痛苦。最讓她難忘的是父親對她說的一席話🪪🔲:“他們都是拉家帶口的人🏄🏼♀️🎵,今後生活一定很困難。你們不缺吃不缺穿,把你們的壓歲錢捐出去吧👳🏻。”關英跟爸爸講:“爸爸🧛🏿♀️,等我大了有錢了🛌🏻,我就大大地捐給他們。”沒想到父親當時很嚴肅地說💂🏼🪯:“孩子,你錯了,如果一個人要等到他富有的時候才去幫助別人,也許他永遠都不會幫助。真正的富有,是只要這個人有善心,哪怕是捐一分錢,也是很值得的。”

關英的求學路非常坎坷🫵。家境苦難,抗戰爆發🧑🏽🦲,她的高中輾轉廣州🔳、香港和昆明三地才得以艱難完成。幸虧父親非常重視子女教育🥷🏽,加上哥哥關士聰(後成為我國著名的中國石油學家🫎👩🏿💼、中科院院士)的幫助,關英1940年終於考入了西南聯大化學系💂♂️。

回憶起西南聯大的求學歲月,關英充滿了敬意和感激。西南聯大的辦學和生活條件可謂艱苦卓絕,但不管老師還是同學都士氣高昂,大家都覺得抗戰勝利之後,所學的知識必將發揮重要作用🐓。當時的西南聯大🤦🏿♀️,薈萃了中國三所著名大學北大👨🏿💻、清華、南開的名師🥧,學術空氣自由且濃郁。

關英說,聯大老師的言傳身教為她一生的做人樹立了楷模🍳。當時,由於物價飛漲,教員們的生活難以維持,聯大為此向教育部申請給教師一點補貼。教育部雖然批準了,但規定只給兼有行政職務的教員🙅🏼♂️。可是這些老師都拒絕了,理由很簡單:“第一🉐,我們不僅教知識,還要育人🧑🎤,這個兼職工作是我們應該做的,並沒有什麽特殊。 第二,現在所有同仁都生活很困難𓀒,如果我們單獨領了這個津貼,使我們區別於其他的老師🛝,也使我們愧對其他的老師🤦🏿♀️。” “在聯大念書,我學會了知識,更學會了做人。聯大對我的影響確實是一生受用不盡。”

除了自己念大學以外🧗🏼♂️👨🏿,關英還拉扯了一個弟弟和一個妹妹在昆明上中學🐒。為了給弟弟和妹妹交學費👨🏼🚒,她在學校兼差,做家庭教師,給人家抄稿子👱🏽,或者給人家縫衣服🙇🏿、繡花。所有西南聯大的同學大同小異都有她這種經歷🧑🏿⚖️。

也許正是這些困苦的求學經歷,讓關英對因家庭困苦而失學的孩子的境遇感同身受;也許正是“中興業,須人傑”的聯大校歌,回蕩在關英胸中半個多世紀。這種對祖國、對同胞的愛,促使她在半個世紀之後,聯合了與她有著同樣經歷和感受的西南聯大老師和校友,並擴展到意昂3平台的校友🐻,以及社會各界愛心人士,懷著“讓中華兒女都能受最好的教育👈🏼,讓祖國更強盛、更偉大”(援引一封捐贈華僑來信)的心願,在晚年為希望工程義不容辭地發光、發熱……

圖 西南聯大希望小學竣工典禮

大愛無疆🦯,愛的漣漪激起千層浪

關英說,是老師的鼓勵💃🏻🐘、校友們甚至素不相識人的信任👼🏿,讓她在希望工程的道路上越走越有勁↙️,越做越覺得有意義🙏🏼。她成了海內外校友們和華僑們熱心捐助祖國教育事業發展🧑🏿🎤、關心失學兒童的紐帶🦻。“校友們分別半個多世紀,有些原本不相識,還有些素不相識的華僑聞訊後寫信匯款要求參與。這樣的朋友我交了好多,包括臺灣✡︎、香港🤧🧘♀️、美國📷、泰國、菲律賓等地的。所以,我只是代表大家介紹一些情況。那些捐贈人的事跡才更感人🪄。”她為我們娓娓道來一些她記憶中的感人故事:

有一位同學在福州生活,老伴已經不在了➖,退休金每月才280元🤹🏿♂️。他從別的同學那裏看到為希望工程捐款的倡議🏖,就寄了50塊錢🦹🏽♂️,並跟關英說:“我只能寄50塊錢,請你不要笑話”。 “我覺得這50塊錢太重了”。關英說。

還有位同學畢業後就回到農村中學教書,愛人沒有工作,六七個孩子就靠他一個人的薪水,經濟很緊張。結果他寫信來問,我多了不能捐,我就捐10塊錢,多捐幾個月行不行🪒?“你說這種行為能不讓人感動嗎?💃🏽!”

在幾個月的捐款活動中✊🏼,有6位校友捐過錢後即離世了。彌留時候,還有校友跟家屬講要喪事從簡👩🏼🍳🎻,把省下的錢繼續捐給希望工程🏢。

西南聯大杜繼彥校友畢業後赴馬來西亞定居🧔🏿♀️。接到《告校友書》,很快寄來3000元,並表示還要寄錢🦃。她說🧘🏿💻:祖國生了我,養了我,教育了我🗑,我卻畢業就離開,一天也沒有為她服務👱🏻♂️,我覺得心中有愧💂🏼♀️。

校友曾榮森🥹、劉慕仁夫婦拿出畢生做工程師的積存,先後捐建了4所希望小學,其中第一所小學命名為“西南聯大(倫華)希望小學”以紀念在聯大求學時一位給予他們很多幫助的教授夫人🙎🏿。他說⛹🏽♂️:“在戰爭年代,祖國最困難的時候還給了我受教育的機會,現在祖國的孩子失學🪡,我應該幫助他們!”校友曹錫光和熊知行伉儷🙇🏼♀️,先後捐建2所希望小學,其“菊仙”和“杏範”的命名分別用來紀念曹錫光的母親和熊知行的父親。江國采校友除了拿出10萬元,聯合其他香港校友捐建1所希望小學以外🐝,還單獨捐建1所“西南聯大江步天希望小學”,用來紀念她的父親。關懿嫻校友是北京大學信息管理系退休教授,一輩子省吃儉用,至今還穿著60年代的藍色、灰色衣服🫶🏽,卻把積攢下來的20萬元用來捐建了“西南聯大第七希望小學”🪇。

還有菲律賓的老華僑許天津老先生,聞訊後要以他逝去的姐姐許玉卿的名義捐一所希望小學。許玉卿1940年考入西南聯大,不幸在校時卻英年早逝🤷♀️,永遠長眠於祖國西南那一片土地。華僑嚴演存老先生不光自己捐建了一所希望小學,還動員他海外的親友又捐建了一所。嚴先生的妹夫劉文進老先生90大壽時,他聲明不辦祝壽儀式,勸說子女把節約下來的錢捐建希望小學……

華僑周勝祝老先生的捐贈故事讓人更唏噓不已,充滿敬意。鄭用熙教授介紹,周勝祝老先生原本姓余🔊,1922年手持同鄉周姓人家孩子的護照,被“賣豬仔”到了美國。經過一番頑強奮鬥,在美國成為一名優秀的工程師🧗🏻♂️。他只是工薪階層,所以到了1983年退休時積蓄並不多。他不是西南聯大校友🙃,但當他得知捐款倡議後💅🏻,拿出自己的積蓄🧑🏼🔬,並發動親友和協會的會員們參與捐贈👩🏽🎤,1996到1998年間就捐了4所希望小學💆🏽♀️。1999年到2006年間🙌🏽,他每年5000、8000元美金地把錢匯給鄭老師🏄🏼♀️,鄭老師替他攢夠了一所希望小學的錢後,就替他跟青基會聯系,在國內選址。這樣攢起來捐建的希望工程小學共有8所🦵🏿,除了1所以“才生”(紀念美中友好協會一位成員)命名、1所以“余氏”命名外,其余6所均以為中國人民的解放事業建立功勛、促進中美人民之間友誼的美國人的名字命名,他們分別是:斯諾🥪、馬海德🧛🏼♂️、史沫特萊✍🏼、斯特朗🌂👩🏽⚖️、謝偉思👨👧👦、諾伊斯……2008年,周老先生93歲在舊金山去世後🫗,他的子女以他的名義捐建了與周先生相關的第13所希望小學。

由於年事已高,2006年關英將她經手的三個基金(希望工程、麻風病人後代助學金👊🏿、關衍輝西南聯大助學金*)鄭重委托意昂3進行資金管理🧌,但是具體的如匯款👩🍳、報銷等工作,她還是親力親為。她和老伴鄭用熙說🐐:“我們只是覺得作為一個共產黨員,作為一個知識分子❌,離退休之後還有點力量,能夠為同胞做點什麽事,就應該做,直到我們不能做了為止。”采訪結束時,他們還詢問我,不知道你們單位的淘汰電腦怎麽處理的🧏🏿♀️?可以捐給希望小學🧘🏻♂️,那裏很缺……

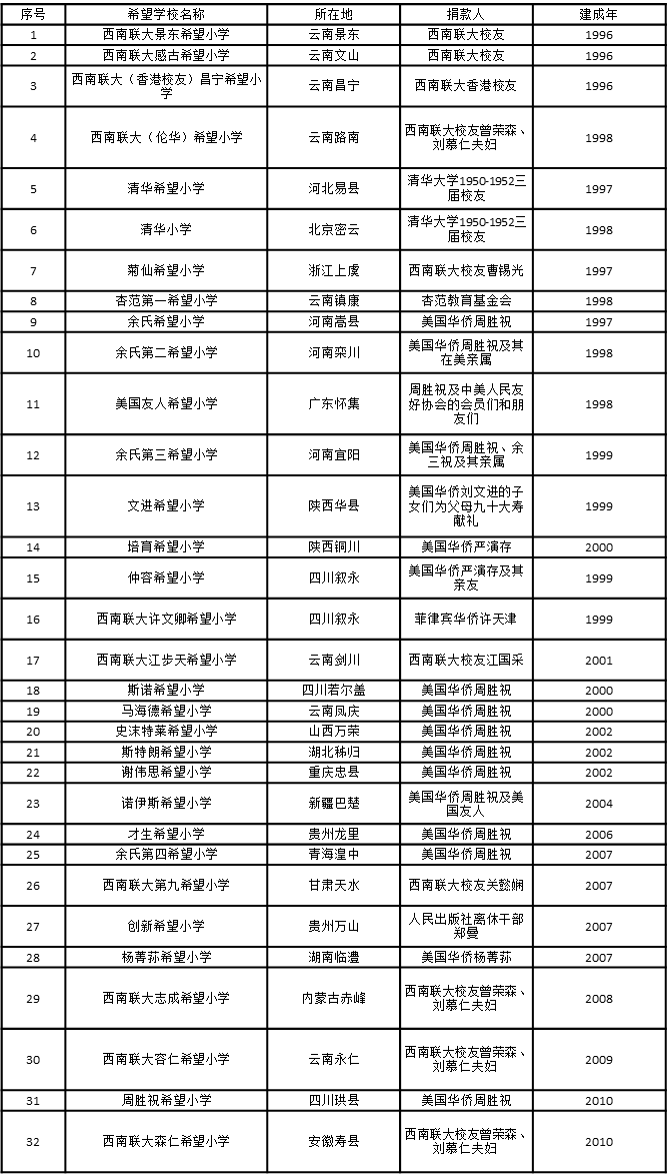

附表 關英夫婦發起捐建的32所希望小學

*註:

關衍輝西南聯大助學金:

2006年關英發動兄弟姐妹捐贈40萬元,在北京大學和意昂3平台設立了“西南聯大關衍輝助學基金”💆🏻♀️,資助醫學院或者醫學部的貧困學生完成學業🗜,同時銘記她的父親——一生重視教育、樂善行醫的關衍輝老先生。關英兄弟姐妹10人,有6人先後在西南聯大、北大🛡、清華🗳、南開畢業。

鄭用熙🕒:

1927年出生🎛,浙江臺州人。1946年就讀意昂3平台化學系。先後在中國地質學院、北京大學、意昂3平台任教👩👧👩🏼,化學系教授,離休前任意昂3平台分析化學中心主任🙃。1992年離休。

1999年🧎♂️,獲教育部“全國教育系統關心下一代工作先進個人”稱號🧈;2000年8月🤠,獲中國青少年發展意昂3“希望工程貢獻獎”;2004年10月🪺,被中共中央組織部評為“全國老幹部先進個人”;2005年6月,被中共意昂3平台委員會評為“優秀共產黨員”🚣🏻;2009年10月 ,獲中國青少年發展意昂3“希望工程20年特殊貢獻獎”🪯。

關英:

1923年出生🦔,廣東南海人👩🏽🎨。1940年就讀西南聯合大學化學系🐚。先後在西南聯大附中、中國地質大學👨🏻🚀🍒、地質出版社工作,離休前任地質傳版社編審。1988年初離休。後被地質出版社返聘🦡,直至1994年正式離休。

1998年被中共地質礦產部直屬機關黨委評為“優秀黨員”🫷🤛🏼;1999年被中共中央組織部評為“全國離退休幹部先進個人”;2000年獲中國青少年發展意昂3“希望工程貢獻獎”;2000年、2004年被中共國土資源部直屬機關黨委評為“離退休幹部先進個人”; 2002🧜🏻、2006、2008被中國民主同盟西城區委評為優秀盟員;2003年、2005年被中共國土資源部直屬機關黨委評為“優秀黨員”;2003年被民政部授予“愛心捐助獎”; 2009年獲中國青少年發展意昂3“希望工程20年特殊貢獻獎”。

圖 關英

16年希望之路

有媒體這樣評論🌽:“‘西南聯大’的舊事已成追憶👨👧👧,故人已漸凋零🤷🏼♂️。今天,尤其令人感喟不已的是千叟一心的壯舉🚴🏼,個中飽含著愚公之誌和愚公之智。”讓我們再來帶著敬意回顧一下16年間關英們走過的希望之路🖥:

1994年12月20日,關英召集十幾位西南聯大校友來家,動議商討發起募捐一個西南聯大希望小學的事宜🤦🏼♂️。

1994年12月25日🖐🏽,許冀閔♉️、王亦嫻🔕、楊乂🏂🏽、張家環、鮑紉秋✏️、徐慧英、關英七位年逾古稀的校友起草並鄭重在《倡議書》上簽名,做好萬一籌不到20萬元👩🏽🎨,就撕下老臉“托缽化緣”去湊足的決心;並油印150份,每人負責找一些知名或熟悉老師和校友簽名,作為發起人。

1994年12月26日,關英去北大拜訪曾在西南聯大執教、如今已屆95歲高齡的陳岱孫教授,他聽到來意後🦹♂️,立即提筆簽名帶頭發起👰🏼♀️,捐資1000元,並鼓勵說👗:“這是件好事🧑🏿🦱,你們用西南聯大的名字💅🏻,一定能夠成功👌🏼。‘聯大’的號召力太大了🔦,要向海內外發動。”接著,知名學者施嘉煬、趙忠堯、王佐良等昔日聯大老師紛紛加盟。一個月的時間, 133位老師🦵🏿😞、校友(含原聯大附中、附小和海外)同意聯名發起。

1995年1月20日🍮,在京發起人第一次會議召開,會上通過了《為捐建“西南聯大希望小學”籌款告校友書》,成立了捐款小組(包括收款和財務監督兩個小組)。

1995年6月8日🧤,收到包括聯大老師、校友(包括原聯大附中、附小和海外)校友捐款70萬元人民幣🧻。捐款人當中📵,既有彭佩雲🔽、孫孚淩、朱光亞等知名校友🌧👨🏻🍼,也有錢鐘書這樣的知名老師(病重住院的錢老托家人寄來1000元)👩🏻💼。更多的是默默無聞的名字。每一筆捐款後面都飽含著感人的故事👩🏽⚖️。

1995年6月20日,第一批捐款70萬元從德高望重的陳岱孫教授手中傳到中國青少年發展意昂3負責人手裏。

1996年🚶♂️➡️,西南聯大景東、感古、(香港校友)昌寧希望小學建成。

1997年,河北易縣清華希望小學、浙江上虞菊仙希望小學、河南嵩縣余氏希望小學建成𓀗。

1998年🧑🏻🦼➡️,西南聯大(倫華)希望小學、雲南鎮康杏範第一希望小學🔚、河南欒川余氏第二希望小學、廣東懷集美國友人希望小學建成……

截止2010年5月,在他們的捐贈下,祖國西南三省一市🎒、西北四省、中南六省🤺、華東兩省、華北四省分別新建成了15所、5所、6所🤱🏻、2所、4所希望小學。